肩関節周囲炎や腱板損傷など、肩関節疾患の患者さんを経験したことはありますか?

そのなかでも肩峰下インピンジメントを主症状とした患者さんは多くを占めます。改善のためにはセラピストによる施術に加え、日々のセルフケアの指導も重要になってきます。

しかし、指導したはいいが正しい方法でできなかったり、なかなか改善がみられなかったりなどで悩んでいる方、そもそもどのような方法を指導したらいいかわからない方などいらっしゃると思います。

そこで今回は肩峰下インピンジメント患者に対する有効なストレッチ方法に関する論文を和訳し、まとめたので紹介させていただきます。

今回紹介する論文

Effects of Modified Posterior Shoulder Stretching Exercises on Shoulder Mobility, Pain, and Dysfunction in Patients With Subacromial Impingement Syndrome

Özge Tahran, PT, MSc, and Sevgi Sevi Yes˛ilyaprak, PT, PhD

SPORTS HEALTH Vol.12 No.2

(肩峰下インピンジメント症候群患者における肩関節の可動性、疼痛、機能障害に対する修正肩関節後方ストレッチエクササイズの効果)

2020年に掲載された論文になります。

背景

肩の痛みや肩峰下インピンジメント(SIS)の症状に対する肩関節後方タイトネス(PST)の影響が注目されており、PSTは上腕骨内旋可動域(ROM)の減少と関連している。上腕骨内旋可動域の減少は、肩峰下インピンジメントの患者において検出されている。

肩関節後面のストレッチ運動(PSSE)は、内旋可動域制限に有効であることが示唆されているが、クロスボディストレッチやスリーパーストレッチの効果は不明瞭である。これまでの研究では、先述したストレッチを従来のポジションで実施しているが、Wilkらは肩甲骨と上腕骨両方の操作が不十分な場合、肩峰下インピンジメントを増大させる可能性があるため、ポジションの修正が必要と報告している。

目的

肩甲上腕関節内旋可動域低下を有する肩峰下インピンジメント患者において2つの異なる修正PSSEが肩関節の可動性、疼痛、機能障害に及ぼす影響を検討すること

方法

肩峰下インピンジメントおよび肩甲上腕関節内旋制限を有する患者67名(健側と比較し内旋可動域が15°以上少ない)を対象とし、

- 修正クロスボディストレッチ(MCS)群(MCS+治療プログラム) 22名

- 修正スリーパーストレッチ(MSS)群(MSS+治療プログラム) 22名

- 対象群(治療プログラムのみ) 23名

の3つの群に分けられました。

効果判定に関しては

- 安静時痛・運動時痛・・・VAS(10cm)

- 機能評価・・・トルコ版ConstantMurley Score(CMS)

- 障害レベル・・・トルコ版QuickDASH(腕・肩・手の障害スコアの短縮版)質問票

- 肩関節可動域・・・バブル傾斜計にて内旋(IR)・外旋(ER)を測定

にてそれぞれ評価されました。

IR ROMは腹臥位、ER ROMは仰臥位で評価され、全回旋ROM(TR ROM)は、肩関節のIR ROMとER ROMの値を合計して算出しました。

基本の治療プログラムは物理療法、ROMex、筋力トレーニングを実施しました。

内容としては

- 経皮的電気神経刺激

- 超音波

- 棒体操

- 姿勢エクササイズ

- コッドマン体操

- 僧帽筋上部のストレッチ

- 筋力トレーニング(肩甲骨安定筋、回旋筋腱板、三角筋)

を実施し、ストレッチに関しては以下のように行いました。

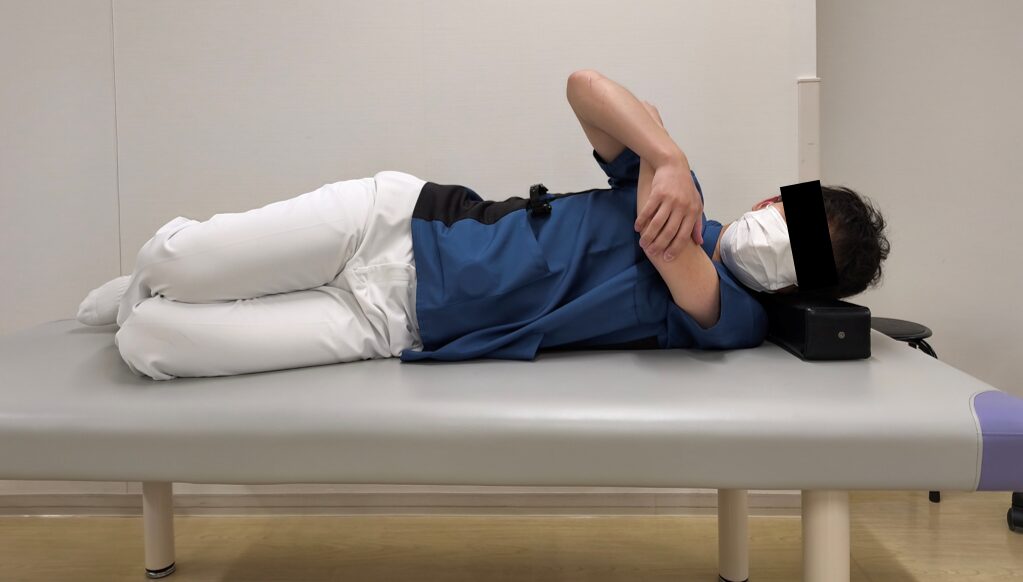

MCS・・・側臥位 反対側の腕を上にして前腕を揃え、もう反対側の腕を使って上腕骨を水平内転

MSS・・・側臥位 痛みの症状を軽減するために体を20°~30°後転させ、反対側の腕を使って上腕骨を内旋

30秒間のストレッチを5回繰り返すことを1セットとしました。エクササイズは、1日1回、毎日、4週間行いました(理学療法士の監督下で5日間、自宅で2日間)。

結果

すべてに項目ですべての群において時間による有意な改善が認められ、その中でも

- 運動時痛

- 肩内旋ROM

- CMSスコア

- QuickDASH

に関しては、時間ー群間相互作用がみられ、各時点で比較したところMCS群、MSS群ともに対照群よりも有意な改善が認められました。

結論

治療プログラムに追加した修正ストレッチは、PSSEを用いない治療プログラムよりも、運動時痛、IR ROM、機能・障害の改善において優れていました。ストレッチも同様に有効であり、ストレッチ運動は臨床的に有意な改善をもたらしました。

まとめ

今回は肩峰下インピンジメント患者に対する有効なストレッチ方法に関する論文を紹介させていただきました。

従来のCSは座位で行うことが多いため、座位で実施できない患者に対して側臥位で行うことできるという点と、SSは完全側臥位では痛みがある患者に対して、20~30°後方へ傾斜した状態でも十分に効果が得られるという点は臨床に活かしやすいと思いました。

また、ベッド上で行うことで肩関節と肩甲骨の位置を固定でき、代償を防ぎやすいため、セルフケアとして正しい方法で患者自身が行いやすいことがいい点だと思いました。

原文のリンクを貼っておくので、興味のある方はこちらもご覧ください。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント