みなさんは「ここの筋肉を鍛えたい!けど・・・どうやって鍛えたらいいんだろう?」と

思ったことはないでしょうか?

それを知るには、まずは筋肉の仕組みを理解することが不可欠です。

そこで、今回は筋肉の仕組みについてわかりやすく解説しようと思います。

この記事を読めば、筋肉がどのようにして身体を動かしているか、

どのように作用しているかが完全に理解できちゃいます!

原理

まずは、筋肉がどのように身体を動かしているか(=関節を動かしているか)を

多くの人が耳にしたことがある”上腕二頭筋”を例に説明していきます。

肘を曲げると出てくる力こぶ、そこが上腕二頭筋です。

わかりやすく画像で説明します!

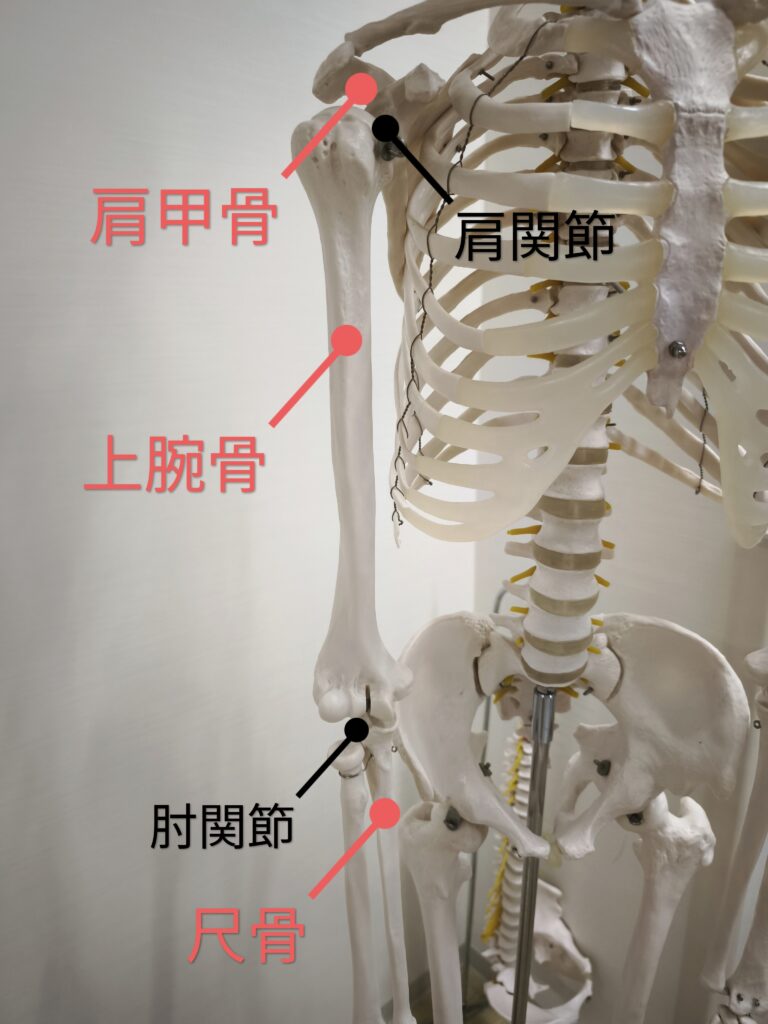

まず腕の骨(画像は右手)はこのようになっています。

そこに上腕二頭筋を加えると・・・

こんな感じになってます!

始まりが肩甲骨、終わりが尺骨という骨に付着していて、上腕骨を覆っています。

肩関節と肘関節をまたぐようになっていますね。

ここでみなさんは筋肉をゴムとしてイメージしてください。

このゴムが始まり側から終わり側を引っ張ると・・・

肘が曲がりましたね!

基本、筋肉はこのようにして関節を動かします。

つまり、①始まり ②またぐ関節 ③終わり この3つで動かし方が決まります!

なお、始まりを「起始」、終わりを「停止」といいます。

また、筋肉に力が入る(ゴムが縮む)ことを「収縮」、

力が抜ける(ゴムが緩む)ことを「弛緩」といいます。

これは余談ですが、お察しのいい方は

先ほどの画像で、上腕二頭筋が肩関節もまたいでいることにも気づいちゃうと思います。

そうです!実は、上腕二頭筋は腕を前方に挙げる作用もあります。

このように二つの関節をまたぐ筋肉は「二関節筋」と呼ばれます。

作用

次に、筋肉の作用を説明していきます。

え?関節を動かすだけじゃないの?と思うかと思いますが、実は3つの作用があります。

再度、上腕二頭筋を例にして説明します。

1.関節を動かす作用

筋肉の原理で説明した、肘を曲げる作用がこれに該当します。

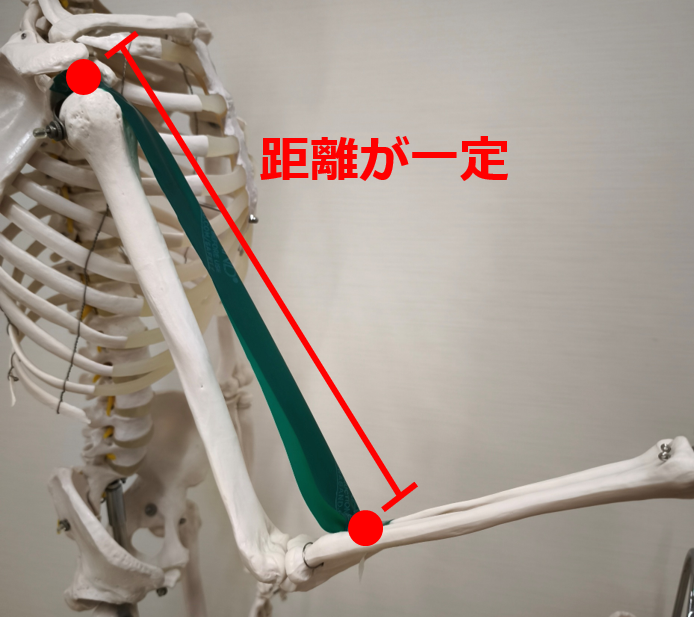

下の画像は上の画像よりも起始と停止の距離が近づいていると思います。

ゴムが縮むことで関節が動いていますね。

このように、起始と停止の距離が近づく収縮を「求心性収縮」といいます。

2.関節の角度をキープする作用

次は、ダンベルを持って、その位置をキープするよう思い浮かべてください。

その時に腕の力を抜いてしまうと肘が伸びてダンベルを落としてしまいますよね。

落とさないようにキープするためには腕に力が入らなければなりません。

関節が動かない、つまりゴムの長さは変わらないけど力が入っている状態です。

このように起始と停止の距離が変わらない収縮を「等尺性収縮」といいます。

腕をまっすぐ伸ばした状態で壁を押すこともこれに該当しますね。

3.関節の動きにブレーキをかける作用

肘を伸ばしながらダンベルを下ろす時は、

力を抜くと、ストーン!と肘が勢いよく伸びて落ちてしまいますよね。

ゆっくり下ろすには力を入れる必要があります。

それがまさしくブレーキをかける作用です。

図のようにゴムが伸びることで張力が働いていることになります。

このように起始と停止が離れながら起きる収縮を「遠心性収縮」といいます。

階段を降りる時は膝がカクっとならないようにしますよね。

それも遠心性収縮により制御しています。

まとめ

今回は筋肉の仕組みについて解説させていただきました。

- 筋肉は①始まり(起始)②またぐ関節 ③終わり(停止)で

どの関節をどう動かすかが決まる! - 筋肉の作用は主に3つ!

①関節を動かす作用(例:肘を曲げる)

起始と停止の距離が近づく収縮=求心性収縮

②関節の角度をキープする作用(例:肘を曲げたままキープ)

起始と停止の距離が変わらない収縮=等尺性収縮

③関節にブレーキをかける作用(例:肘をゆっくり伸ばす)

起始と停止の距離が離れながら起きる収縮=遠心性収縮

いかがでしたでしょうか。

この記事で少しでも筋肉の仕組みについて理解していただけたなら幸いです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

| 【メール便配送】【ポイント10倍】セラバンド ライトセット 2m (3色入)【ストレッチ/筋トレお買い得セット/リハビリ/ピラティス】 価格:3900円 |

コメント