前回の人工股関節の記事では、デメリットとして「脱臼」を挙げました。

セラピストの方はもちろん、学生時代に必ず「脱臼肢位」も合わせて学ぶと思います。

しかし、脱臼する仕組みまではわからない方が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、脱臼肢位と合わせて脱臼の仕組みを解説していきたいと思います。

脱臼の仕組みを学ぶことで、より理解が深まり、どのような動作がいけないかを判断しやすくなるので、一緒に学んでいきましょう。

脱臼肢位

脱臼肢位は手術方法によって変わりますが、今回は最もポピュラーな後方・後側方アプローチの場合を例に紹介させていただきます。

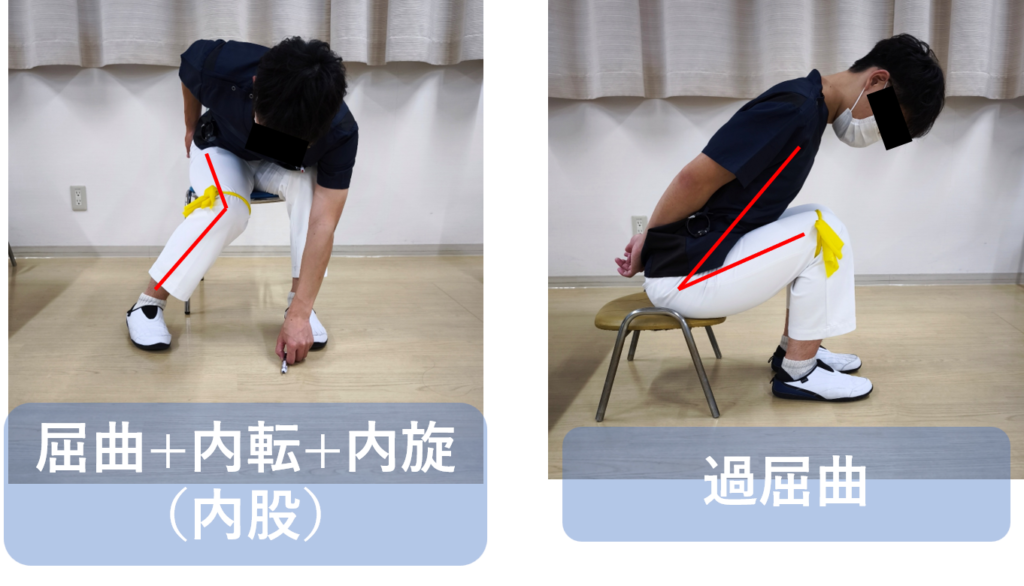

黄色の印がある方が術側です。

1つ目は、屈曲、内転、内旋の複合動作です。

簡単に言えば、内股の状態で股関節を曲げる動作になります。物を拾う時や靴を脱ぎ履きする時になりやすいです。

2つ目は、過屈曲の動作になります。浴室など低い椅子に座る時になりやすいです。

曲げる角度に関しては、大抵手術記録に何度で脱臼するかが記載されているので、介入前に必ずチェックしましょう。

脱臼の仕組み

脱臼肢位をおさらいできたので、今度は仕組みについて解説していきます。

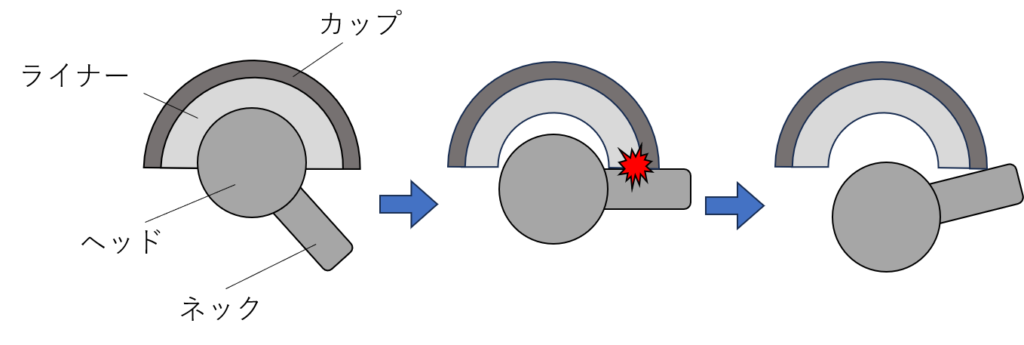

結論から言うと、脱臼はライナーとネックや骨の衝突(インピンジ)で生じます。

図のように、ある一定の角度まで動かすと、ネックとライナー(カップ)が衝突し、ヘッドが浮きます。そして、可動範囲が限界を超えると衝突したところが支点となり、脱臼してしまいます。

つまり、屈曲や内転、内旋はネックとライナー(カップ)が衝突する動きということです。

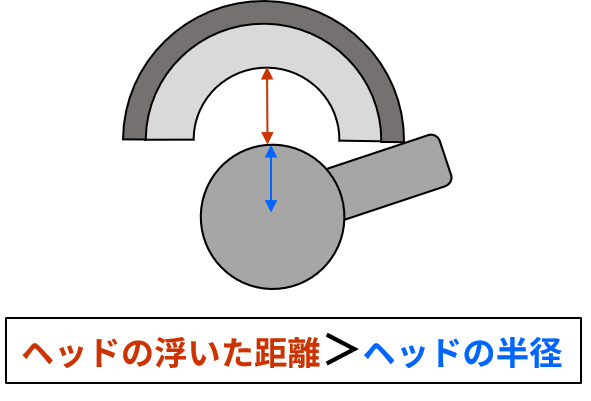

さらに言うと、ヘッドの浮いた距離がヘッドの半径を超えたときに脱臼します。

この浮いた距離を jumping height(または jumping distance)といいます。

まとめ

今回は脱臼肢位と脱臼の仕組みについてお話ししました。

紹介した肢位がなぜ、脱臼肢位と呼ばれるのかを仕組みを知ることで理解できたと思います。

しかし、脱臼の仕組みに関してはこれだけで終わりません。

実は、インプラントの種類や設置角度によって脱臼のしやすさは変わってきます。

それに関しては別の記事で紹介しますが、それを学ぶためにも今回のことは大変重要になってきますので、しっかり頭に入れておきましょう。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

参考文献

加畑多文:人工関節置換術の基本的知識ー有効なリハビリテーションのためにー Jpn J Rehabil Med 2017;54:698-703

コメント